近日,湖北省文化和旅游厅公布湖北省首批10个非遗特色村镇、街区名单,江岸区吉庆民俗街位列其中。

以吉庆民俗街为重点,江岸区构建了较为完整的非遗项目名录和传承人体系,目前全区拥有各级非遗代表性项目30项,代表性传承人35人,传承人群逾百人。

尽展古韵历史,尽秀民俗风情,吉庆民俗街是江岸区聚力打造的民俗聚集地、非遗文化承载空间和展示窗口。在这里,“老通城豆皮”“蔡林记热干面”“四季美汤包”等非遗美食扎堆;“湖北大鼓”“独弦琴”等非遗表演融入街头吹拉弹唱;民间手工艺花车、中庭非遗互动展览成为重要景观;“外国人游江岸”“驻华使节团访问江岸”“江岸区云上非遗节”等活动持续开展……

非遗唱主角,非遗树品牌。今天,我们不妨以吉庆街作为细赏江岸区非遗的起点,去探索指尖传非遗、巧手塑瑰宝的江岸非遗故事。

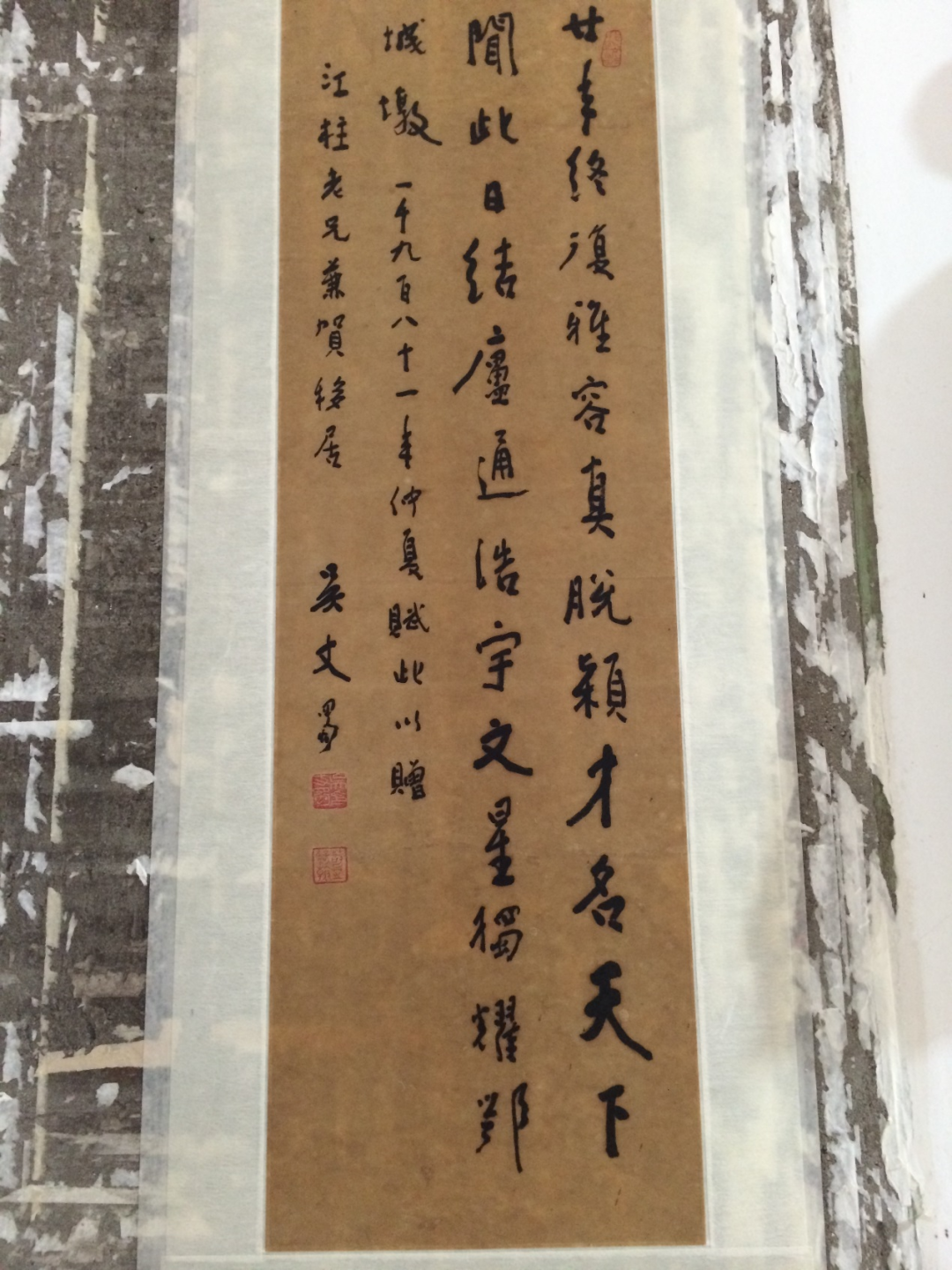

“谈笑有鸿儒,往来无白丁。”距吉庆民俗街不到百米,中山大道上的老字号荣宝斋已闪耀近百年。

上世纪三十年代,老字号荣宝斋在武汉设立分店,经营文房四宝,其传统的字画装裱技艺备受各时期艺术大家青睐。

民国时期,著名国画家张大千、黄君璧在汉举办画展时,其作品均由荣宝斋装裱。如今第三代传承人胡琛不仅为著名画家冷军、李乃蔚、樊枫等人的获奖作品及画展做过书画装裱,还为齐白石、张大千、关山月等名家的百余幅破损作品进行修复。

目前,武汉荣宝斋拥有非遗项目汉口荣宝斋书画装裱、武汉传统漆艺、武汉皮塑皮雕技艺,是少有的“一门三非遗”单位,也是江岸区书画装裱、传统漆艺保护基地。

守护非遗,为老字号“保鲜”,江岸区认真研究确定各级重点项目保护清单,建立健全了保护和促进中华老字号发展的支持体系。

与此同时,江岸区制定有针对性的保护措施,狠抓抢救性记录和数字化保护工作,从口述史、田野调查、实地影像拍摄、实物搜集等方面,对武汉木雕、武汉面塑、汉派彭银亭中药炮制技艺等非遗项目开展了抢救性记录工作,现已形成文字、影像、图像等成果。

“历百年,利当下。”这正是被列入第五批国家级非遗名录的汉派彭银亭中药炮制技艺,兴起于明嘉靖时期。武汉新冠疫情爆发之初,其传承人张义生建议、参与储备中药饮片和生产防疫汤,积极参与防疫。

“修合虽无人见,存心自有天知。”多年来,张义生将师父传给自己的做人做药基本准则倾囊相授,带队指导炮制传承人16名,为技艺的传承搭建了较为完备的梯队。

大匠至心,数代传承。在江岸,越来越多的年轻人选择成为传承非遗老手艺的新匠人。

早在2015年起,江岸区就将“武汉玉雕”引进到武汉市财贸学校,开设玉雕专业,聘请非遗传承人、工艺美术大师何芳驻校授课,构建基于“现代学徒制”的非遗传承人培养模式。多年来,上海、广东、福建等省市职教学校先后来访近千人,美国、澳大利亚、韩国、瑞典、比利时等多个国家的师生陆续来访,让江岸区的非遗现代学徒制蜚声海内外。

同时,非遗也走进江岸各中小校园,多校开设非遗民俗课程、建立非遗传承基地。2022年1月,江岸区长春街小学的“孩子剧团故事”入选武汉市第七批市级非遗项目名录,成为武汉市首批红色非遗项目。

京剧、楚剧戏衣大气厚重,黄梅戏、越剧戏衣简洁明快,荆州花鼓、恩施南剧戏衣民族风情……戏里戏外,剧装戏具制作技艺省级传承人姜成国近50年来制作的剧装戏衣已近万套,如今他最看重的是创新。

龙凤纹、禽兽纹、八宝吉祥纹等纹饰,是传统戏衣一种“不变”的文化元素;而用浅色调取代大红大绿的戏衣风格,更加适合现代人审美情趣,是戏衣一种“可变”的方向。

“戏衣新绣,是对绣法可变与不变的思考,也是对激发非遗市场活力的思考。”姜成国透露,通过和武汉服装企业合作,具有戏衣特色的T恤、中山装等,即将进入市场。

一系列创意创新的探索行动,让江岸区非遗项目的生存发展空间不断拓展。如今,五芳斋汤圆制作技艺代代相传,一年一度的汤圆节延续30余年,那一口软糯成为武汉人舌尖难忘的味道;武汉面塑代表性传承人刘洁制作的关公、项羽、屈原等面塑,表情生动、衣袂翩跹,作品供不应求,新下订单已排到一年以后……

“活化利用与创新性发展,让市民将‘非遗’吃在肚里、穿在身上、带回家中。”江岸区非遗保护中心负责人介绍,江岸区正在推动非遗文化资源优势向产业优势转化,让非遗融入现代元素,走进百姓生活,真正成为助力江岸打造区域文化高地的城市文脉传承。