春节的传统在中国延续数千年,过年早已成为刻在中国人血脉里的印记。

图片来源 @玩摄堂

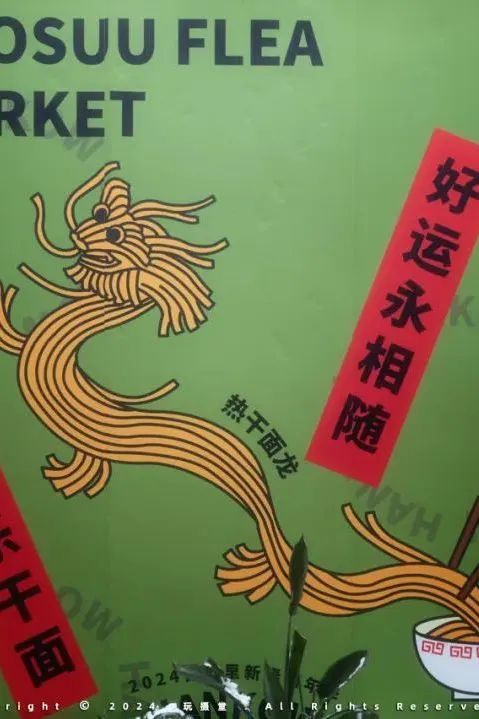

蕴涵着喜庆祥和、繁荣昌盛之意的福龙来到江岸街头。

保元里开街 @玩摄堂

在江岸移步换景,就能发现各式各样的“中国龙”。

图片来源 @玩摄堂

透过街头的“龙行龘龘”,江岸的年味也逐渐流光溢彩起来。

育才美高学生彩绘作品

作为“龙的传人”,面对即将到来的甲辰龙年似乎更多了一份期许与对「“老”年味」的追寻。

一元万物复始,「新年做个头,来年有奔头」已成为很多人“过年必备三件套”之首。

年轻人流行的“Tony老师”总带着华丽与花样,而老一辈的复古发廊却充满清澈的质朴。

黄兴路路口的「长生堂理发厅」,兴起于1911年,是全国首家理发店。

店里没有喧闹的流行音乐、华丽的装修陈设,只有古旧的老式座椅、洁净的双面镜台。

桌面上整齐摆放着理发工具和老式剃头刀,放眼望去,无不泛着旧时光的印记。

这里也是武汉为数不多的,还保留着上世纪八九十年代风貌的老理发店。

很多人都是慕名来做复古卷发。

古老的手艺与现代发廊不一样,不用任何化学制剂和梳子、发卷等烫发工具,全凭手指上的绝活,盘出各种复古水波纹造型。

只要不沾水,做出的头发一般可维持三至五天。

90年代不少人婚嫁、做寿、婴童剃头等大喜的日子,都会图吉利来长生堂做造型。

过年前来长生堂理个发,以求得到一整年的「精神头」。

老式剪子咔嚓作响,继续演绎着“发”尖传奇。

坐在转椅上那一刻,仿佛回到了儿时光景……

岁末“衣”始,万象更新。

商场里琳琅满目的大衣、棉袄不特别?

想模仿老一辈做套剪裁得体的「新中式」,把喜庆、热情而又饱满的好兆头穿上身,也将冬日的年味烘托到高潮。

图片来源:小红书博主@阳光灿烂

「新中式」本就是一点新加一点旧,代表着传统和新的结合,作为新年战袍再适合不过。

江汉村23号有家旗袍新中式的定制店「沛熹」,旗袍造型的招牌别具一格。

店里布置了各色复古摆件、茶具、瓷器等,墨绿色的墙体配上白色的门梁装点。

走进小店,满足了大部分人对中国风的一切想象。

据主理人介绍,每件旗袍由师傅手工制作。

传统的中式裁剪,不能破坏面料完整性,讲究刮浆、推归拔烫、用针别。

面料也有诗意的名字:竹下露华浓/采菊东篱下

一种刺绣技法,就分正、反、叠好几种针法。

哪怕只是做一枚精致的盘扣,老裁缝们都得花上三五个小时,而一个滚边,做好了也要花费三天。

一尺一寸都是老祖宗留下来的手艺。

做一件中式传统的衣服,不仅仅要精湛的手艺,更要“熨平”的是性子。

在「沛熹」可以自己选料子、样式,量身定制,一件衣服的制作周期一般为一个月。

现在离「过大年」还剩几天了,来不及定制也可以直接购买店里的成衣,同样精致、喜庆。

宋锦小棉袄/中式红火嫁衣

江岸这样传统的老店还有很多,它们老旧却不破败,平凡而生机勃勃。

总把新桃换旧符,纳福迎祥好愿望。

红灯笼、红窗花、红春联、红包、红色腊味......演绎着中国传统的红色美学,往往是“年味”具象化的呈现方式之一。

江岸人在这个时候早已忙进忙出,把自家里外洗刷一新。

腊味早就晾在阳台,铺在地上的纸密密地落着油点。

图片来源:小红书博主@文屿island

过年要贴的春联、福字、年画也不能马虎。

既要吉祥、又要特别,因为每一句都是对全家人来年的深厚期盼和美好愿景。

图片来源:小红书博主@苏丹卿

买的春联虽包装华丽、印刷精美,但总觉得缺了点味道,那么不妨亲手写上一副。

来自七一华源中学书法社团的“小小书法家”,在沈阳社区广场上,依次摆好桌案,铺纸运笔,随着笔锋的转动,一幅幅字体灵动、苍劲有力的新春对联、“福”字跃然纸上。

看着这些少年们一笔一划写出的春联、福帖,才明白记忆里那份浓浓的中国年味,全在传统文化的浸润中蔓延开。

当家门口的春联和福字被高高贴起,也意味着春节正式拉开序幕。

“年味”是一种具体而细微的美好。

门外是红红的春联,屋内是祝福的年画,家里被装点得红火又热闹,自己也拾掇得利落又朝气,这便算是真正有了年味儿。

关于“年味”的记忆还有很多:打年货、吃年夜饭、收压岁钱……

或许每代人心目中都有属于自己独特的“过年三件套”,不变的是那份在代际间传递的温情与过年老味道。

而这些“老”年味由这群“守艺人”继续传承。