近日

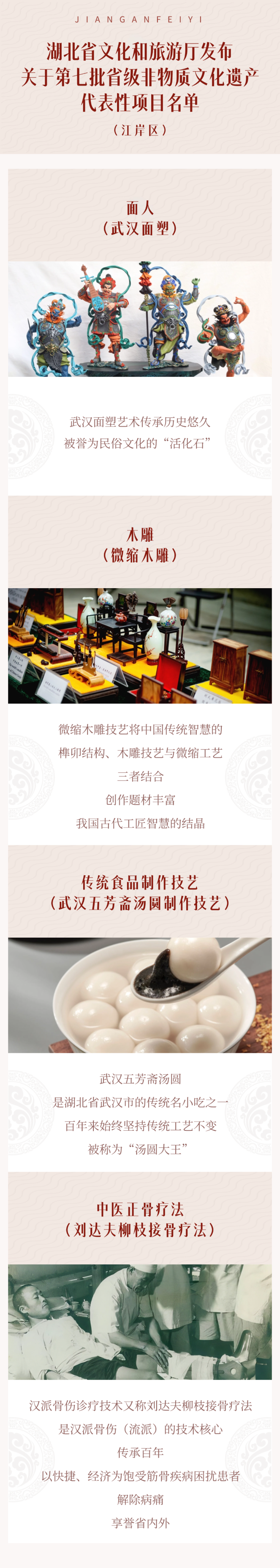

湖北省文化和旅游厅发布

关于第七批省级非物质文化遗产

代表性项目名单

此次新增项目53项,扩展项目109项

江岸区4个项目入选

目前,江岸区拥有各级非遗代表性项目34项,其中国家级1项、省级13项。各级非遗代表性传承人53人,其中省级8人,传承人群逾百人,构建了较为完整的非遗项目名录和传承人体系。

一起来了解这些

非遗项目吧~

武汉面塑是以面粉、糯米粉为主要原材料的传统捏塑造型艺术,其题材多样、造型写实、色彩丰富、塑制精细,多作赏玩之用。作为传统民俗文化的物质载体,面塑多见于民俗活动中。

武汉面塑在民间造型基础上,融入古典雕塑理念,创新原材料运用,突破传统面塑作品体量,突出具象性和写实性,强调造型的逼真性,注重色彩的丰富性,尤其重视细节的处理。

目前,武汉面塑已成为荆楚民间艺术的一张重要名片,更多的人们从武汉面塑中了解灿烂的荆楚文化,感受武汉深厚的城市底蕴。

微缩木雕技艺是将中国传统智慧的榫卯结构、木雕技艺与微缩工艺三者结合,在不使用铁钉或粘合剂的情况下,凭借榫卯结构的设计,实现稳固连接。同时,每一个零件均可拆卸并重新组装,工艺难度也大大增加,既展现出传统工艺的非凡技艺,又赋予了作品的灵活性与可玩性。

微缩木雕技艺创作的题材非常丰富,包括古典建筑亭台楼阁,明清古典家具,中国传统的农具和工具,中国民族乐器等。武汉沈家将微缩木雕技艺代代传承,融合了雕塑、核雕、绘画等多种技艺,博采众长,最终成就微缩木雕技艺,有“江城一绝”的美称。

微缩木雕技艺作为优秀的传统文化,是我国古代工匠智慧的结晶,也丰富了人民群众的审美生活和审美追求。

武汉五芳斋汤圆是湖北省武汉市的传统名小吃之一,以口味纯正、油而不腻的特色被称为“汤圆大王”,享誉全国。2018年,武汉五芳斋汤圆制作技艺成为武汉市非物质文化遗产代表性项目。

武汉五芳斋汤圆制作技艺,百年来始终坚持传统工艺不变。在炒制芝麻前,需要清洗芝麻,先用传统的陶瓷缸浸泡,浸泡时间必须达到30分钟以上,炒制时用土灶烧香樟树枝,火力大小适中,保证炒出来的芝麻老嫩、香味达到统一标准,并保持芝麻原有香味。

配馅料,馅的制作须严格掌握比例以及原材料的投放时间,同时掌握和控制制作时间长短。包汤圆过程考究,湿吊浆粘性极强,用手揪一小团湿面,挤压成圆片形状,将馅放入吊浆当中,再用双手边转边收口做成汤圆。汤圆必须皮薄馅醇,甜而不腻,口感糍软,回味无穷。

目前五芳斋生产的汤圆品种有几十种,主要产品为糯米吊浆粉、汤圆芯、速冻汤圆系列,销售市场从武汉逐渐辐射至华中、华南、东北、江浙沪、华北面向全国,并出口海外。

汉派骨伤诊疗技术又称刘达夫柳枝接骨疗法,是汉派骨伤(流派)的技术核心,发源于武汉,自20世纪10年代传承至今已有百年历史。汉派骨伤诊疗技术源于古之先贤的骨伤思想和技术体系,以快捷、经济为饱受筋骨疾病困扰患者解除病痛。

汉派骨伤诊疗技术包含以汉派正骨技术为核心,融合汉派杉树夹板、汉派针刀、汉派内外用药、导引(功能锻炼)为一体的“1+4”诊疗技术体系,形成“动静结合、筋骨并重、气血兼顾、内外同治”基本思想,以优质服务及疗效享誉省内外。

汉派骨伤第一代传人刘达夫自幼师承中医正骨师张祥栋,1958年刘达夫以“柳枝接骨”为代表创立汉派骨伤,主张汉派手法、接骨膏、截血膏治疗骨伤疾病,影响广泛。其后历经风雨70载,流派凝聚历代主要传承人的“正骨十六法”、股骨头坏死“三补一活”“欲合先离”理论拓展、汉派中医快速康复理念等,发表“柳枝接骨”“鲁周同正骨要旨”等重要文献,确立正骨十六法、杉树皮夹板、秒杀疼痛针刀、内外并治中药、功法康复训练的核心诊疗体系。