在江岸,若想装裱作品、或挑一幅字画装饰房间,许多人总会自然而然地想到中山大道画廊一条街,国画、油画、山水画……不同色彩风格的画作应有尽有,总能遇到合眼缘的那一幅。

人们对色彩艺术的感知远不止这条画廊街区,街头小店、社区角落,也渐渐有了色彩艺术的加持。江岸的样子,变得越来越鲜活、多彩。

色彩艺术走出画廊与展厅,延伸至街头巷尾、社区角落等充满生活气息的公共空间。

空间破界让那些承载着江岸记忆的老建筑、老里分,不再只是岁月的标本。

丰富多彩的涂鸦留在了同兴里、泰兴里的墙面上,没有消解里分的历史感,反而让老里分的记忆与当下年轻人的生活产生连接。

武汉育才美术高中的师生也以校外的老巷子为画布,白龙腾跃、锦鲤游弋、醒狮昂扬……每一幅墙绘都栩栩如生、创意满满,让这条老巷子在网络上走红。

黄浦大街桥下的空间被改造成为色彩明亮、趣味盎然的护学岛。

粉白色玫瑰瀑布花墙、绿色IP“豆皮皮”、 “武汉”云境天幕……吉庆街三期•通城印巷随处可见的彩色打卡装置,给市民带来一场视觉多巴胺之旅。

色彩嵌入江岸的街巷肌理,成为可触摸、可记录分享的日常风景,为居民的生活提供多彩的情绪价值,也为城市增添一份看得见的「好彩」。

明亮色彩带来的好心情,是看得见的情绪能量补给。

在成人画室里,人们用绘画完成一场无声的情绪疗愈。挥动画笔时,注意力完全沉浸在颜料的选择与调和中。蘸取一抹喜欢的亮色,把对生活的感知通过画作呈现出来。

色彩不只是单纯的视觉感受,更成为人们表达审美趣味、传递生活态度的标识。人们选择走进江岸的某一场展览,背后是对特定色彩风格、艺术理念的喜爱。

看展也自然成为传递同频爱好的社交货币,让有相同审美、相似生活方式的人,在江岸的展览中悄然相遇。

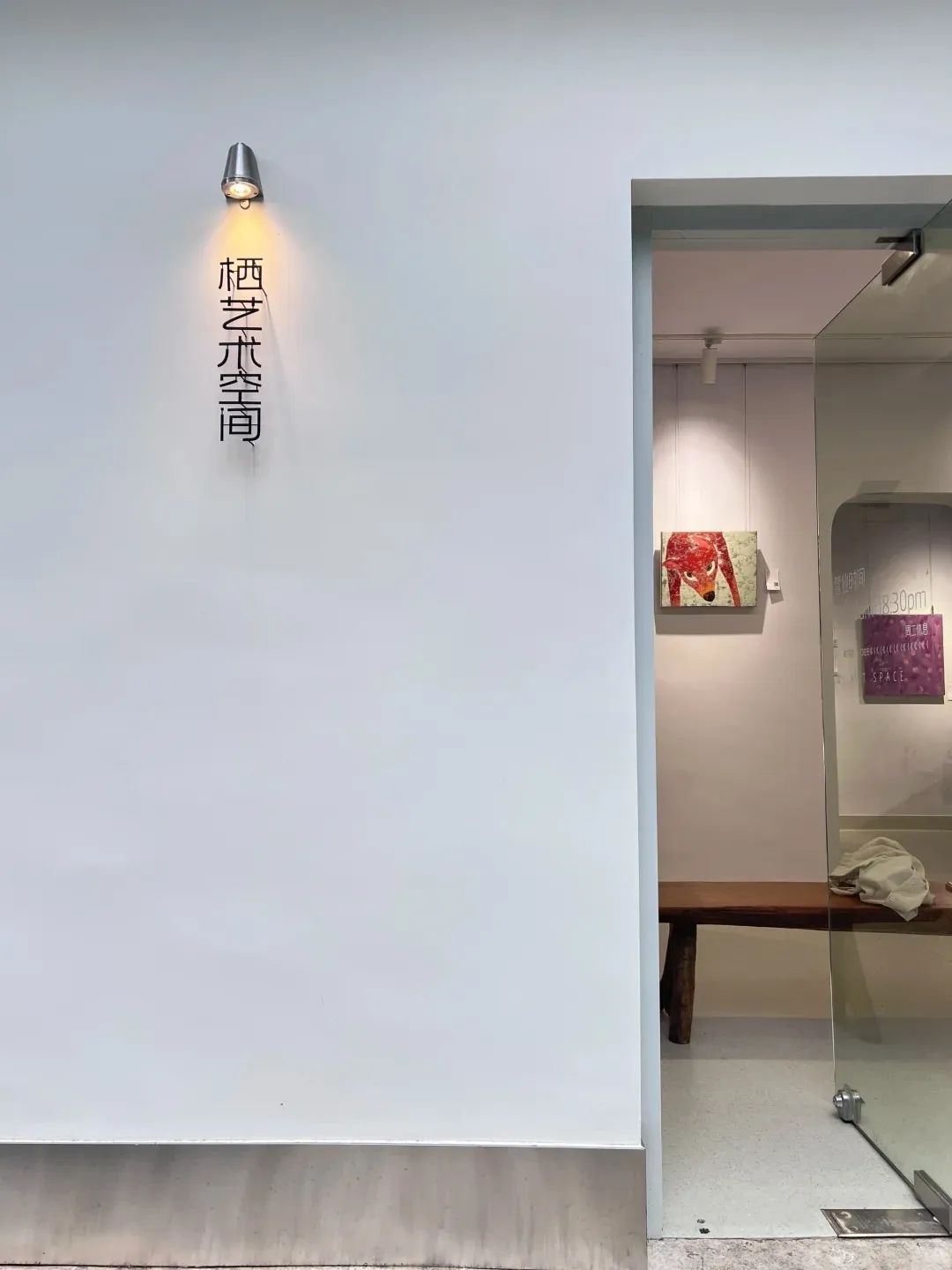

五福小路上的栖艺术空间的展厅虽不大,却营造了一种舒适、轻松的氛围。无需门票,街坊邻居下楼散步,顺道就能进去看看最近更新了哪些画作。

把明亮温柔的色彩化为生活美学的「软装」,心里的幸福感,也就在这一笔一画、一帧一景的色彩中渐渐变得充盈。

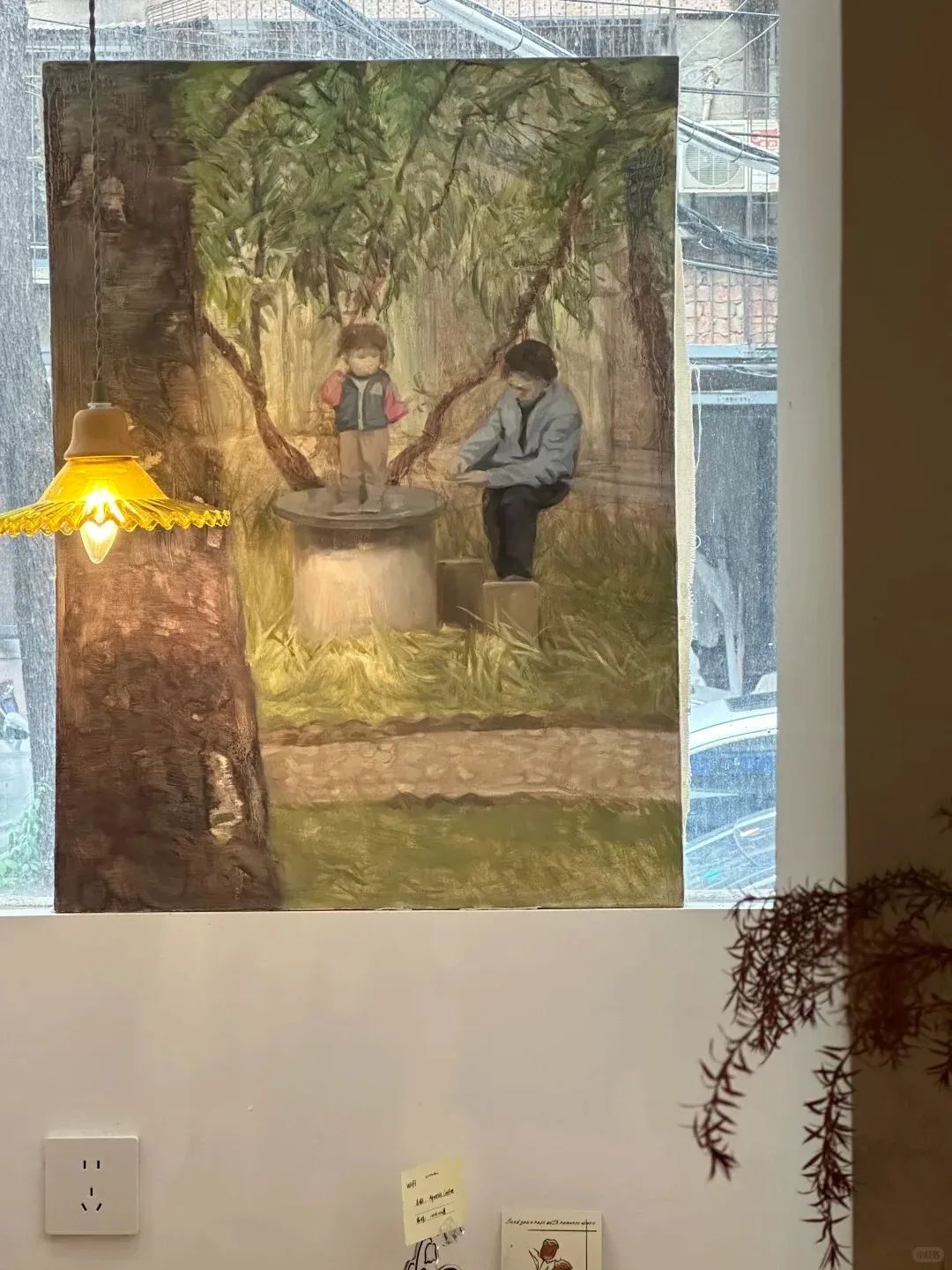

商场、酒店、街边的咖啡馆、面包店等商业空间不再将色彩艺术视为与经营无关的元素,而是主动将其转化为特色业态,打造「微画廊」,让看展更多了一些随性的日常感。

武汉风貌安坻酒店将《SUDDEN·慢》画展嵌入消费者的休憩场景中。

水森执物咖啡、VISCUBE咖啡、GaGa Boulangerie等店铺特意开辟出一隅,用来展陈一批画作和文创产品,等餐的间隙便可以将喜欢的画作收入囊中。

一些艺术空间,则跳出传统美术馆庄重、严肃的框架,主打小而美的「轻量化」展览。

前不久,在延庆里《童画国:Paint My Journey》展览上,旅行插画家MrWalson的开放式创作表演,打破了观众与创作者的界限。

观众不只是在一旁静静观望,而是手持纸笔与颜料,同步捕捉作者挥洒创意的过程。个体的爱好变成了集体创作的愉悦,色彩斑斓的画展成为近距离感受美的载体。

黎黄陂路的美莲社艺术空间,薄荷绿的装修风格清新又浪漫,墙上挂着的版画作品与弥漫的咖啡香气、精致的文创产品一起,以更日常的姿态呈现在观众面前。

把看展变成了逛街、等餐、散步时顺手就能体验的小事,既让日常多了些好看的颜色,也能消解艺术与生活的距离感。

在江岸,色彩艺术从不是孤立的存在,它串联起日常的生活碎片,既装点着街巷的风景,也成为人与人之间审美共鸣的纽带。

色彩与生活的融合早已无处不在,每一条老巷、每一间小店、每一处艺术空间,都藏着色彩惊喜,等待着与你不期而遇。